“人文大家論壇“系列學術講座第182講—槟榔傳說的文化解讀

時間:2018-12-10 12:00:00 訪問量:

12月9日下午,教育部長江學者特聘教授、中山大學社會學與人類學學院周大鳴教授應邀于立言樓B4-1開展以“湘潭槟榔的傳說與際遇”為題的學術講座。我院李勝清教授擔任主持人,廖君湘教授、羅淵教授、潘年英教授、胡鐵強副教授、胡志明博士以及文藝學研究生代表和部分18級漢語言文學專業同學到場聆聽。

作為湘潭本地人,周大鳴教授表示槟榔是他的愛好之一。他以一張槟榔樹的圖片為引子,介紹了槟榔的主要産地、産量、消費市場和功用,将大家迅速帶入講座主題。周大鳴教授首先向大家展示了槟榔的研究背景:目前大多是關于的藥用價值與商品價值的研究,而人文社科界對槟榔的關注則比較少。對于槟榔的食用習俗,周教授指出,在中國食槟榔的習俗可以追溯到南朝,并通過講述東晉末年大臣劉穆之酷愛食槟榔的故事、舉例蘇轼詩作和竹枝詞中提到槟榔的詩句等,體現出食槟榔現象在民間的普遍性。槟榔本身作為一種食品,也有着它所承載的文化涵義,如槟榔樹因結果較多而有多子多福的寓意,因而在湘潭成為婚宴的必備品等。周教授說道,随着居民消費水平和槟榔在禮儀交往中實用度的提高,促使商業資本大量注入并推動槟榔消費與價格的變動,進而引發消費階層與社會的分化,這也是槟榔的一種成長過程。

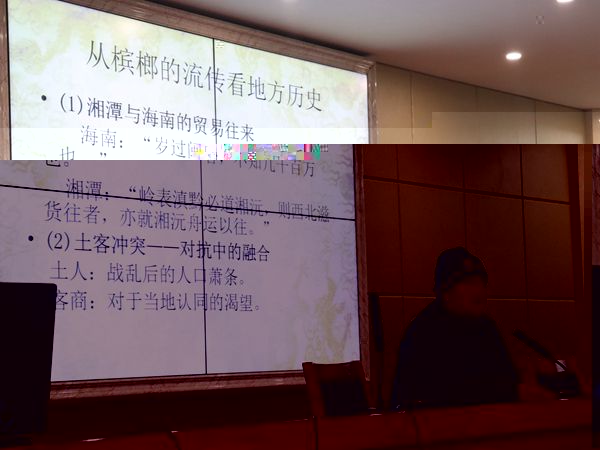

提到湘潭的槟榔,周大鳴教授指出,槟榔原産自熱帶地區,湘潭的槟榔多來自海南島,在航運時代借助四通八達的水系,再加之湘潭本身具有優秀的港口條件,海南島的槟榔便沿珠江北上到達湘潭,進而形成具有一定規模的槟榔加工産業。這就是湘潭雖不是槟榔的原産地,卻被稱作槟榔城的原因。槟榔由外來食品演到融入進本地的日常習慣,形成持續性需求,便是外地食品本土化的過程。地方社會對外來習俗的接納性選擇,實質上體現出中國在對待不同的文化時一種包容開放的态度;同樣,槟榔在全國各地的流通,其本質上也是以槟榔為線索的改良過的湖湘文化的傳播。

在提問環節中周教授對同學們的問題進行耐心詳細的回答,引得現場的陣陣掌聲。講座最後,潘年英教授對本次講座進行總結,建議同學們去主動了解人類學的相關知識與研究領域,并對同學們在論文選題方面做出一些啟示。

【新聞鍊接】

周大鳴,湖南湘潭人,人類學博士,中山大學社會學與人類學學院教授、博士生導師,國家民委民族理論政策研究基地、廣東省人文社會科學重點研究基地中山大學移民與族群研究中心主任。教育部長江學者特聘教授,享受國務院特殊津貼專家,國家社科基金評委。