“人文大家論壇”系列學術講座第175講——韓國的漢學研究概觀

時間:2018-11-02 12:00:00 訪問量:

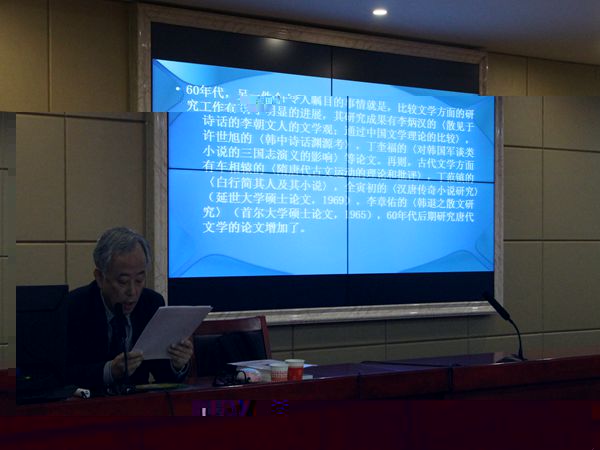

為開闊學生視野,拓寬知識面,激發學生對漢學文化的學習興趣,使同學們更好地了解中韓之間的文化交流情況,10月31日上午,我院在立言樓4-1室開展了以“韓國的漢學研究概觀”為主題的學術講座。本次講座由韓國嶺南中國語文學會理事、韓國嶺南大學的教授、博士生導師崔桓主講,徐前師教授主持。王友勝教授、顔紅菊教授、梁小娟副教授、曾春蓉副教授、秦鳳鶴博士、張曉燕博士、韓家俊博士等出席,漢語言文學專業的學生到場聆聽。

講座伊始,崔桓教授先向我們介紹了韓國的漢學研究史。他先指出,中國語文學在韓國作為近代學問的一部分而被接受的時期,是在日本侵占朝鮮半島後創立京城帝國大學,并開創與中國語文學相關的學科之後;又通過列舉中國文學專家梁白華的著作與貢獻,突出了梁白華先生将中國文學推介到韓國文壇的作用。崔桓教授以時間為線索,為大家介紹了韓國的漢學研究從19世紀中期至今的狀況,展示了一些重要的研究成果。崔桓教授表示,韓國的中國語文學界正在不斷地拓展研究領域,專業研究者數量的增加與新的研究傾向的出現,因此“進入21世紀以來,韓國的中國文學界充滿生機,呈現出與以往不同的面貌。”

接着,崔桓教授對韓國的中文系現況進行講解。随着幾十年來社會經濟與中韓關系的發展變化,韓國所設中文系的具體情況也有所變化。他指出,“與中國有關的系的數量之多,就意味着為數衆多的韓國人有志成為中國專家,同時也表明韓國社會需要大量的中國專家。”此外,韓國學習漢語的熱潮與對學科名稱實用性的重視,也同樣可以體現出韓國對漢學研究的整體趨勢。

之後,崔桓教授結合第四次工業革命即将到來的大背景,認為韓國有關中國的學科不得不以革新的姿态去面對可能發生的種種問題。從中韓兩國人員交往日益增加的趨勢來看,學術和文化交流規模也将擴大,他建議中韓兩國應該更好地進行文化互補,并鼓勵有興趣的同學們努力學習韓語,在“漢語熱”潮流中發揮自己的作用。

講座接近尾聲,王友勝教授對自己早年去嶺南大學遊學的經曆進行回憶,并與大家共同探讨韓國研究中國古代文學的有益之處。

來自18級漢語言文學一班的劉亮表示受益匪淺,也提出自己的看法,認為中韓文化交流應求同存異,加深合作與交流,共同發展繁榮。

【新聞鍊接】

崔桓, 韓國嶺南大學教授、博士生導師,畢業于中國台灣國立政治大學;韓國嶺南中國語文學會理事,韓國東亞人文學會編輯委員長,曆任韓國東亞人文學會會長,韓國嶺南大學中文系主任等職務;南開大學交換教授、北華大學交換教授。先後在韓國KCI核心期刊上發表論文四十餘篇,多次主持韓國教育部及韓國研究财團研究課題,并先後出版了《韓中類書文懷概觀》,《中國電影的理解與鑒賞》,《中國名師鑒賞》,《漢語新詞語與現代中國社會》等二十餘部著作。